РЕЗОЛЮЦИЯ

19 сентября 2024 года была организована и проведена V ежегодная научно-практическая конференция с международным участием «Реальная клиническая практика. Возможное и реальное». Тема конференции объединила ведущих специалистов в области RWD/RWE. Участники конференции обсудили инструменты исследования реальной клинической практики, растущее значение RWE в современной медицине, законодательство, а также глобальные перспективы в мире, России и в ЕАЭС. Всего в конференции было заслушано 28 докладов. По итогам конференции была разработана Резолюции, с текстом которой мы вам предлагаем ознакомиться.

МЕТОДОЛОГИЯ

Актуальность. Наблюдательные (обсервационные) исследования (НИ) играют ключевую роль в медицине, так как они предоставляют данные о реальной клинической практике (РКП). В отличие от рандомизированных контролируемых исследований (РКИ), НИ могут лучше отразить, как медицинские вмешательства применяются на практике, что делает их особенно ценными для принятия решения в области улучшения качества и доступности медицинской помощи.

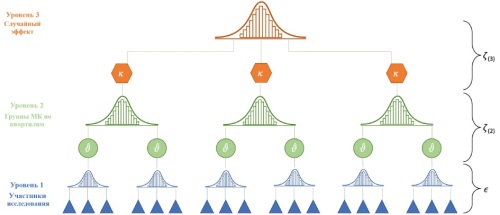

Цель. Целью данной статьи является анализ и обобщение ключевых моментов подготовки данных НИ для синтеза доказательств, полученных на основе данных РКП (ДРКП). Данная работа была проведена в рамках систематического обзора по бессимптомной гиперурикемии (БГ), который помог сформировать среди врачей консенсус по ведению пациентов с БГ среди ревматологов в Российской Федерации.

Материалы и методы. В рамках данной статьи был рассмотрен и описан процесс подготовки данных НИ к синтезу доказательств.

Результаты. В процессе анализа данных РКП были выделены значимые показатели эффективности и безопасности медицинских вмешательств, а также ключевые особенности подготовки данных НИ для дальнейшего синтеза доказательств. Для преодоления различий в представлении данных включённых НИ использовались такие инстру менты, как пулирование подгрупп, выгрузка средних и стандартных отклонений из медиан и квартилей, а также синтез средних значений в квартилях из логнормального распределения путём многократного повторения. Был про ведён синтез эстиматором Хантер-Шмидта значений мочевой кислоты (МК) из имеющихся НИ. Изменения скоро сти клубочковой фильтрации (СКФ) по квартилям были пулированы в соответствии с последовательным подходом Кокрейновского сообщества или пересчитаны по уравнениям выгрузки дельт сообщества в случае значений СКФ на границах времени наблюдения.

Выводы. Проведённая работа подтверждает важность правильной подготовки данных НИ для синтеза доказательств. НИ предоставляют ценные данные для практического использования, учитывая широкий спектр клиниче ских факторов и оценивая долгосрочные результаты лечения.

Заключение. Таким образом, НИ и их подготовка обеспечивают более полное и точное понимание эффективности медицинских вмешательств, способствуя повышению качества и доступности медицинской помощи для всех пациентов.

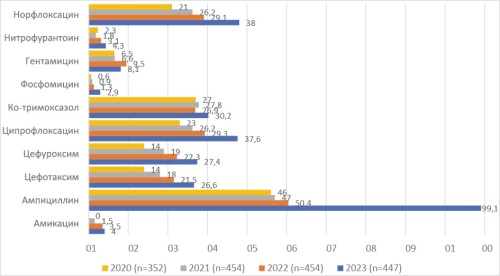

Актуальность. Выбор антимикробного препарата для лечения инфекций мочевыводящих путей чаще всего про водится эмпирически, на основании локальных эпидемиологических данных. В последние годы активно развивается новый источник данных по резистентности к антимикробному препарату, основанный на анализе данных, полученных в условиях реальной клинической практики.

Цель. Изучить распространённость и структуру антимикробной резистентности возбудителей инфекций мочевыводящих путей в Калининградской области в условиях реальной клинической практики.

Методы. Проанализированы результаты бактериологических исследований мочи жителей Калининградской области, выполненные в лаборатории коммерческой сети Инвитро. Количество исследований в 2020 году составило — 2251, в 2021–2765, в 2022–2544 и в 2023–2373. Все образцы мочи были собраны на уровне амбулаторного звена оказания медицинской помощи.

Результаты. Обследованные пациенты в основном женщины (80,0–89,9 %). Инфекционный возбудитель был обнаружен у 26,8–29,3 % пациентов. Наиболее часто выделяемым возбудителем была Escherichia coli (58,7–63,1 %). Дру гие бактерии порядка Enterobacterales выделяли значительно реже — Klebsiella pneumonie (6,4–9,7 %), Enterobacter spp. (0,9–2,4 %), Proteus spp. (0,3–2,9 %), Pseudomonas aeruginosа (0,7–3,7 %). Из числа грамположительных бактерий чаще выделяли энтерококки (6,3–7,8 %), Streptococcus agalactiae (1,6–3,6 %) и Staphylococcus saprophyticus (1,4–2,8 %). Отмечен рост устойчивости возбудителей практически ко всем антибактериальным препаратам. При этом самыми активными препаратами в отношении E. coli остаются фосфомицин (2,9 % штаммов резистентны), нитрофурантоин (4,3 %) и амикацин (4,0 %).

Заключение. Использование данных реальной клинической практики для оценки локальной антимикробной резистентности может быть ценным источником информации, отражающим истинную картину антимикробной резистентности в определённом регионе и дополняющим информацию, полученную другими способами.

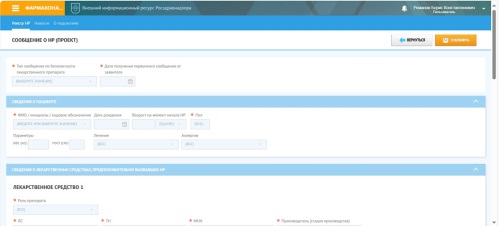

Представлены результаты выявления новых рисков для компьютеризированных систем и баз данных для фармаконадзора в России, включая систему Росздравнадзора «Фармаконадзор/Мониторинг КИ ЛС». Отмечено отсутствие информации в единой базе данных по фармаконадзору Евразийского экономического союза и проблемы с обновлени ем программ и использованием альтернативных систем. Показаны изменения RWD/RWE-информации в глобальном фармаконадзоре за последние 5 лет.

Цель работы: установить наличие новых рисков для компьютеризированных систем и баз данных для фармаконадзора в России.

Материалы и методы. Материалы получены при опросе 138 специалистов по фармаконадзору и из нормативных правовых актов, публикаций, компьютеризированных систем и баз данных через открытые и авторизованные доступы. Использован социологический метод: опрос в Telegram-группе «Фармаконадзор СНГ» в октябре 2024 г. и информационно-аналитические методы: пользовательское тестирование, обзор и анализ российских и зарубежных систем и про грамм, включая базы данных для фармаконадзора, нормативную документацию и библиографию.

Результаты. 17 % специалистов по фармаконадзору используют в компьютеризированных системах и базах данных исключительно российское программное обеспечение, 29 % используют только зарубежные программы, 35 % исполь зуют одновременно российские и зарубежные программы, а 19 % затруднились с отнесением своих систем и программ к отечественным и иностранным. Результаты пользовательского тестирования указывают на наличие проблем и рисков с доступом к веб-системе фармаконадзора Росздравнадзора через зарубежные браузеры в актуальных версиях операци онных систем Windows, Android, MacOS, iOS и Unix. В единой базе данных по фармаконадзору Евразийского экономи ческого союза на 11.11.2024 г. нет сообщений в открытом доступе. За 5 лет изменился состав данных в EudraVigilance и VigiBase: наибольшее количество кейсов относится к ковидным вакцинам, а российские данные не включаются в EudraVigilance и VigiBase c 01.10.2020 г., что не позволяет учитывать их в глобальном анализе и работе с сигналами.

Заключение. Установлены новые потенциальные риски для компьютеризированных систем и баз данных для рос сийского фармаконадзора — несоответствие требованиям пригодности, хранения данных и качества проведения их анализа.

ОЦЕНКА ТЕХНОЛОГИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

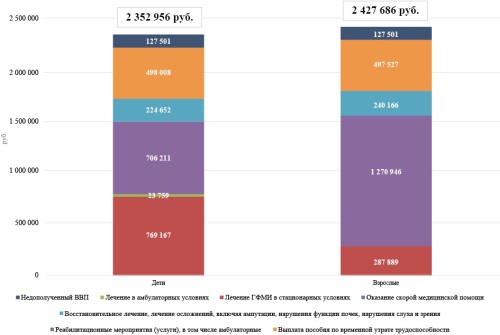

Введение. Заболеваемость населения Российской Федерации генерализованной формой менингококковой инфекции (ГФМИ) возрастает. Вместе с тем менингококковая инфекция (МИ) не включена всё ещё в Национальный календарь профилактических прививок (НКПП). Для понимания социальной значимости ГФМИ необходимо определение бремени болезни с учётом тяжести течения заболевания.

Цель: оценить социально-экономическое бремя ГФМИ в нашей стране.

Материалы и методы. Исследование проводили с позиции системы здравоохранения и общества в целом методом моделирования для детей и взрослых с учётом следующих затрат: 1) прямые медицинские затраты: на оказание скорой медицинской помощи, на стационарное и амбулаторное лечение, на реабилитацию и восстановительное лечение; 2) прямые немедицинские затраты: выплата пенсий по инвалидности и пособий по временной утрате трудоспособности (ВУТ); 3) непрямые затраты: недополученный валовой внутренний продукт и экономический ущерб в результате преждевременной смерти от МИ в детском возрасте. При подсчётах затрат учитывали 4 разработанные на основании экспертной оценки модели пациентов, выделенных на основании тяжести течения заболевания, необхо димости пребывания в отделении реанимации, а также объёма реабилитационных мероприятий и восстановительного лечения. Горизонт расчётов составил 1 год. Результаты. Общий годовой размер социально-экономического бремени ГФМИ в целевой популяции из 611 пациентов (данные 2023 г.) различных возрастов составил 1,395 млрд руб. Прямые медицинские затраты соста вили 72,8 % от общих затрат. Большая часть из прямых медицинских затрат, равных 933 007 981 руб., являлась — расходами на реабилитационные мероприятия — 505 967 674 руб. и лечение ГФМИ в стационарных условиях — 304 190 032 руб. Непрямые медицинские затраты (ВУТ) занимали 24 % от общего бремени, составляя 311 443 579 руб. Средневзвешенные затраты на одного пациента детской популяции составили 2 352 956 руб. в год, из которых на лечение в стационаре приходилось 769 167 руб. (32,6 % от суммарных затрат). Средневзвешенные затраты на одного пациента взрослой популяции 2 427 686 руб. в год, из которых на реабилитационные мероприятия приходилось 1 270 946 руб. (52,3 % от суммарных затрат или 70,5 % от прямых медицинских затрат, равных 1 802 657 руб. в год на одного пациента). Экономический ущерб в результате преждевременной смерти ребёнка (0–14 лет) рассчитан на рассматриваемую когорту детей и составил 70,96 млн. руб.

Заключение. При сохранении динамики заболеваемости общие расходы только на ГФМИ в течение 3 лет составят более 4 млрд руб. Расчёт бремени показывает существенную социальную значимость данного заболевания и дикту ет необходимость профилактических мер на национальном уровне, таких как включение МИ в НКПП. Данная мера должна позволить сократить расходы общества в дальнейшем и сохранить трудовые ресурсы.